「簡単にできる出窓の寒さ対策が知りたい」

「出窓から冷気が入ってくる、、リフォームした方がいいのかな」

このようなお悩みはありませんか?

冬になると、部屋の暖かい空気の6割以上が出窓から出ていくといわれています。

何も対策をしなければ、どれだけ部屋を暖かくしてもドンドン寒くなってしまいます。

この記事では、出窓の寒さ対策として「簡単にできる対策」と「本格的なリフォーム方法」をご案内しています。

参考

省エネルギー建材普及センター「開口部からの熱の出入りは、どの位あるのですか?」

目次

出窓の寒さ対策をしないとどうなる?

見た目の美しさや採光の良さで人気の高い出窓ですが、寒さ対策をしないまま放置してしまうと、住まい全体の快適性や健康にまで悪影響を及ぼす可能性があります。

以下、出窓の寒さ対策を怠った場合に起こりうる代表的なリスクを紹介するので、参考にしてください。

寒さによる結露・カビ・ダニ発生のリスク

寒い季節になると、出窓のガラス面に結露が生じることがあります。

これは室内の暖かい空気が、冷えたガラスに触れることで水滴となり、ガラスやサッシの周囲に溜まる現象です。

結露をそのまま放置しておくと、水分が木枠や壁材に染み込み、カビが発生します。

カビの胞子が舞うだけでなく、カビが生えた場所はダニの温床にもなりやすく、アレルギー症状やぜん息などの健康被害も考えられます。

見た目も悪く不衛生なうえ、建材の劣化の原因にもなるため、早めの対策が必要です。

冷気で体調を崩しやすい場所になる

出窓付近は、窓から侵入する冷気によって局所的に気温が下がりやすいため、窓の近くにソファやデスクを配置している場合、身体が冷えて体調を崩しやすくなります。

特に、小さなお子様や高齢者がいるご家庭では、冷えによる免疫力低下や血行不良による体調不良に注意が必要です。

暖房効率が下がって光熱費が上がる

出窓は断熱性能が低いため、寒い時期は外気が室内に伝わりやすく、暖房効率を大きく低下させてしまいます。

暖房を強めても、出窓から冷気が侵入すれば熱が逃げてしまうため、電気代やガス代が余分にかかり、毎月の光熱費も高額になる原因となります。

特に光熱費の高騰が続く昨今では、簡単な断熱対策が長期的には大きな節約につながる可能性ため、放置せずに早めに対応することが重要です。

出窓に寒さ対策が必要な3つの理由

出窓の寒さ対策が必要な3つの理由

① 外気に接する面が多い

② 風当たりが強い

③ 断熱効果の低い窓ガラスを使っていることが多い

【理由①】外気に接する面が多い

出窓は一般的な窓と違い、窓が外に出っ張った形をしているため、外の気温の影響を受けやすいという特徴があります。

そのため、出窓部分は温度が低下しやすく、寒さ対策が必要となるのです。

簡単な対策として、引き違い窓に「隙間テープ+断熱シート」、出窓に「内窓設置+カーテンで囲う」という方法があります。

【理由②】風当たりが強い

出窓の出っ張り部分は風が当たりやすい構造をしています。

出っ張っている分、一般的な窓よりも外気の影響を受けやすいため、快適な室温を保つための対策が必要になります。

【理由③】断熱効果が低い窓ガラスを使っていることが多い

出窓は、比較的古い家や古いアパート・マンションに採用されています。

近年では、どうしても結露が出やすい構造ということもあり、サッシのカタログから出窓用のサッシがほとんどなくなっています。

このため、多くの出窓は、樹脂サッシや複層ガラスといった断熱性の高い素材が使われておらず、アルミサッシに単板ガラスを組み合わせていることがほとんどです。

アルミサッシや単板ガラスは熱を伝えやすいため、冬の暖まった空気を外に逃しやすいコールドドラフト現象(窓際に冷気が流れ落ちる現象)が発生します。

簡単にできる出窓の寒さ対策7選をおすすめ順に解説!(賃貸も可)

簡単な出窓の寒さ対策7選

① 100均のプチプチを貼る

② 断熱シートを貼る

③ 断熱ボードを取り付ける

④ 可動式カーテンを取り付ける

⑤ 隙間をテープで埋める

⑥ 窓下にヒーターを設置する

⑦ 簡易内窓をDIYで取り付ける対策

おすすめの基準は「材料費が安い」「手間がかからない」です。

特に、今すぐ使える100均グッズや窓枠に立てかけるだけの断熱ボード、カーテンの裾を重くする(冷気をシャットアウト)方法があります。

基本的に賃貸でもできる対策ですが、事前に管理会社に確認を取っておくと安心です。

|

商品 |

タイプ |

効果 |

価格 |

備考 |

|

プチプチシート |

貼るタイプ |

△ |

安い |

賃貸OK |

|

断熱フィルム |

貼るタイプ |

○ |

中程度 |

見た目きれい |

|

二重窓キット |

DIYタイプ |

◎ |

やや高い |

本格対策向け |

【対策①】100均のプチプチを貼る

プチプチとは、荷造りなどに使われる小さな気泡が並んだシートのことで、正式には気泡緩衝材(きほうかんしょうざい)といいます。

窓に貼ることで室内の温度を保ちつつ、冷気の侵入を防止できます。

気泡緩衝材を使うメリット

・材料費が安い

・加工しやすい

気泡緩衝材を使うデメリット

・景色が見づらくなる

・見栄えが悪い

断熱効果を高めるには、空気を含んだ凹凸がある面をガラスに向けて貼ってください。

なるべく窓枠の際まで取り付けるようにし、貼り付ける窓ガラスの面積を計算、必要な分量を100均やホームセンターなどで購入してください。

一般的な窓ガラスに貼りやすい120cm幅で10m巻きのプチプチは、通販で1,000円程度で購入できます。

【対策②】断熱シートを貼る

断熱シートとは、貼り付けるタイプの断熱材のことで、以下のような種類があります。

断熱シートの種類

・片面にアルミシートを貼り付けたもの

・半透明のフィルムタイプのもの

・裏面のシールでガラスにつける粘着式のもの

・窓ガラスを傷めない吸盤で付けるタイプのもの

断熱シートのメリット、デメリットは以下の通りです。

断熱シートのメリット

・材料費が安い

・結露対策になる

断熱シートのデメリット

・景色が見づらくなる

・DIYが苦手な人には不向き

・張り替えが面倒

断熱シートの価格は、シートタイプで100円〜2,000円、吸盤付きタイプで約5,000円程度です。

【対策③】断熱ボードを取り付ける

断熱ボードとは、窓際に置いて冷たい空気を遮るアイテムのことです。

断熱ボードには窓枠に置くボードタイプと床に立てて置ける蛇腹式の2種類があります。

断熱ボードのメリット、デメリットは以下の通りです。

断熱ボードのメリット

・蛇腹式は必要なときに設置できる

・ボードタイプは窓の寸法に合わせてカットできる

断熱ボードのデメリット

・景色が見づらくなる

・見栄えが悪い

・蛇腹式は倒れやすい

冷たい空気は下方向に集まりやすいものの、窓の下にだけ設置しても効果は弱い傾向があります。

ボードタイプは、窓枠に合わせてハサミで切って調整できるタイプがありますので、チェックしてみてください。

【対策④】可動式カーテンを取り付ける

可動式カーテンとは、窓に取り付けて開閉できるカーテンのことです。

可動式カーテンのメリット

・手軽に取り付けられる

・デザインを選べる

・汚れたら洗濯できる

可動式カーテンのデメリット

・取り付けに手間がかかる

・採寸が面倒

・取り付けられない場合がある

カーテンの下に隙間ができないよう、出窓の寸法より少し長めに採寸してください。

可動式カーテンは、ホームセンターやインテリア用品店、通販で購入できます。

価格は、カーテンライナーで1,500円~、遮熱カーテンで3,000円~の価格帯となっています。

【対策⑤】隙間をテープで埋める

隙間テープとは、窓にできた隙間を塞ぐためのテープで、形が特殊な出窓に有効です。

隙間テープのメリット

・隙間から入る外気を防げる

・価格が安い

隙間テープのデメリット

・テープが劣化しやすい

・DIYの手間がかかる

隙間テープの素材はスポンジやモヘア(繊維)などがあり、サッシと窓枠の間にできた隙間を埋めるように貼り付けます。

【対策⑥】窓下にヒーターを設置する

出窓の下にヒーターを設置すると、冷えて溜まった空気が暖まり寒さが和らぎます。

窓下ヒーターのメリット、デメリットは、次の通りです。

窓下ヒーターのメリット

・暖房器具との相乗効果で部屋が温まりやすい

・簡単に設置できる

窓下ヒーターのデメリット

・価格が高い

・景色が見づらくなる

・単品では部屋全体を温められない

窓下のヒーターと同時に室内の暖房器具を併用することで、効率的に部屋が温まります。

価格は2万円〜4万円で、通販で購入できます。

【対策⑦】簡易内窓をDIYで取り付ける

簡易内窓とは、木材やアクリルパネルで自作した内窓のことです。

簡易内窓のメリット、デメリットは、次の通りです。

簡易内窓のメリット

・意外とリーズナブル

・賃貸でも設置可(要確認)

簡易内窓のデメリット

・手間がかかる

・たわみや反りが生じやすい

・見た目が悪い

・景色が見づらくなる

中空ポリカーボネートとは、段ボールのような構造の素材のことで、断熱効果があります。

立て掛けるだけでは倒れやすいため、窓枠にレールを取り付けて固定しましょう

中空ポリカやレールなどの材料はホームセンターや通販で手に入り、価格は1万円以下です。

出窓の寒さ対策に有効な3種類のリフォームをおすすめ順に解説!

出窓の寒さ対策におすすめのリフォーム3選

① 複層ガラスに変更する

② 二重窓・内窓を取り付ける

③ 断熱効果の高い窓に変更する

簡単な対策では寒いという場合は、リフォームを検討してみましょう。

「費用」「完了までの期間」を比較し、最適な選択をしましょう。

【リフォーム①】複層ガラスに変更する

複層ガラスとは、ガラスとガラスの間に空間をもたせた複数枚で構成されるガラスで、2枚のガラスの組み合わせをペアガラスといいます。

一般的な一枚ガラスに比べ、約2倍以上の断熱効果があります。

複層ガラスのメリット

・結露防止になる

・防音効果がある

・防犯対策にもなる

・リフォームの中では安価

複層ガラスのデメリット

・簡易な対策よりも高額

・業者を選ぶ必要がある

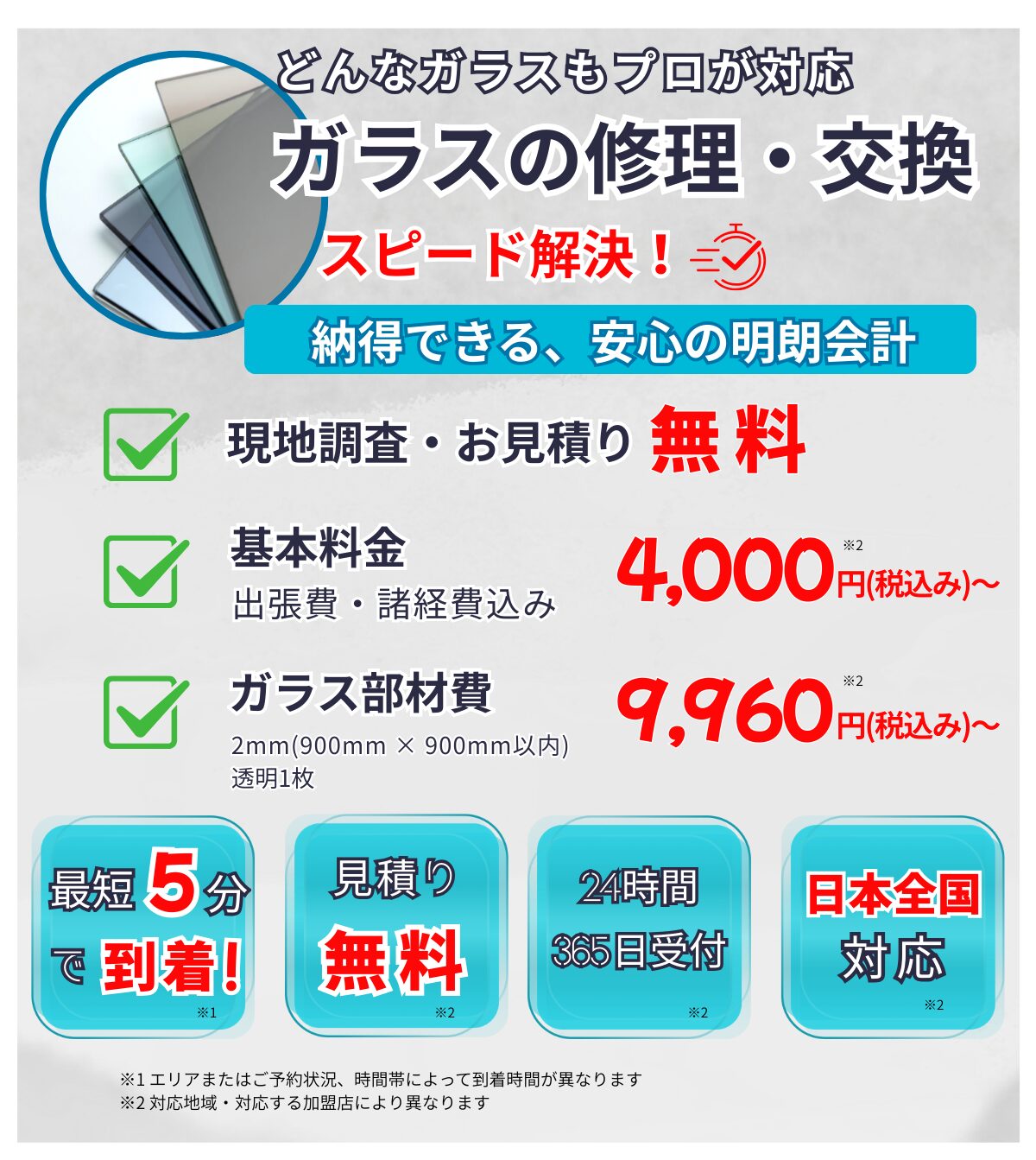

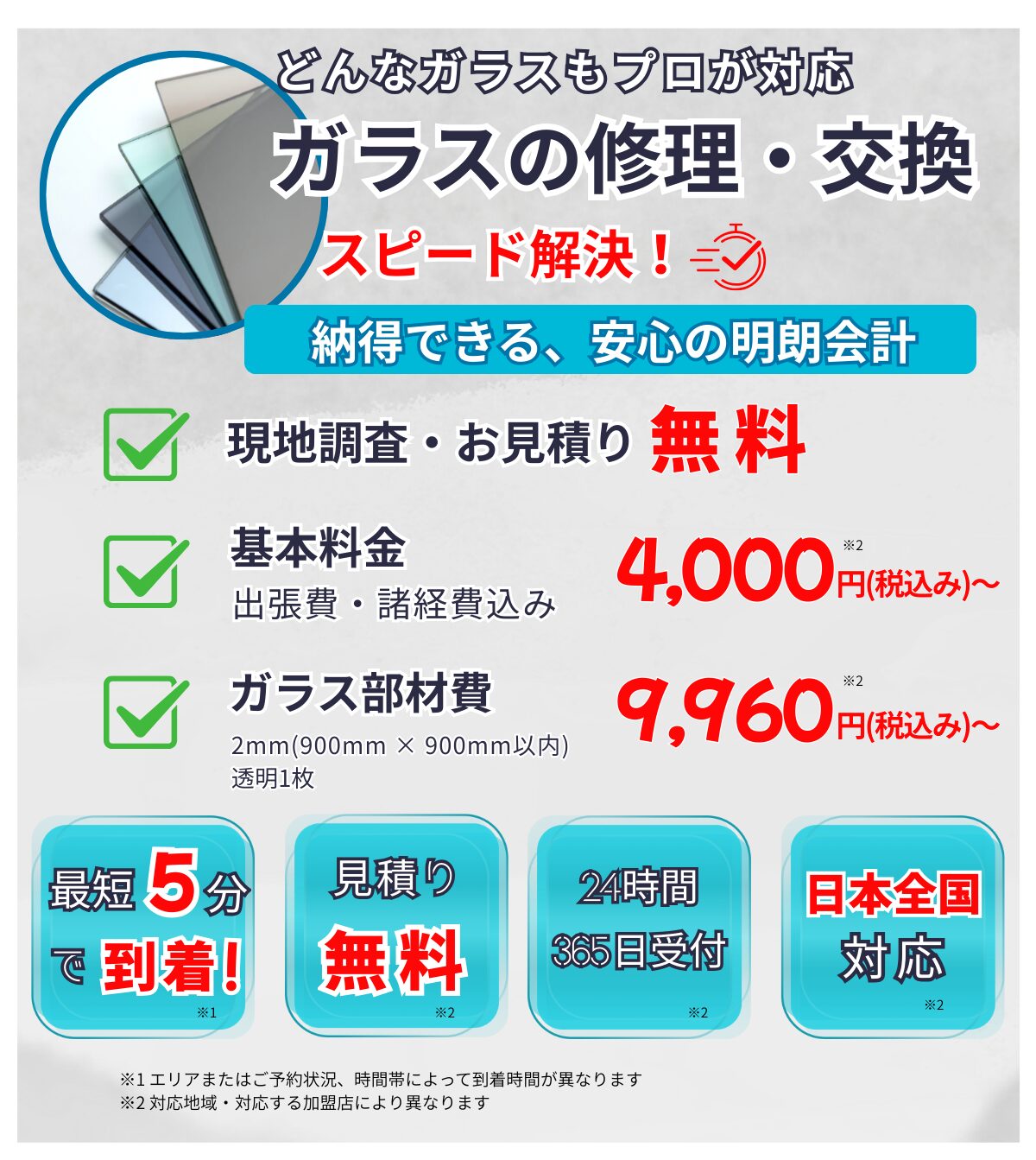

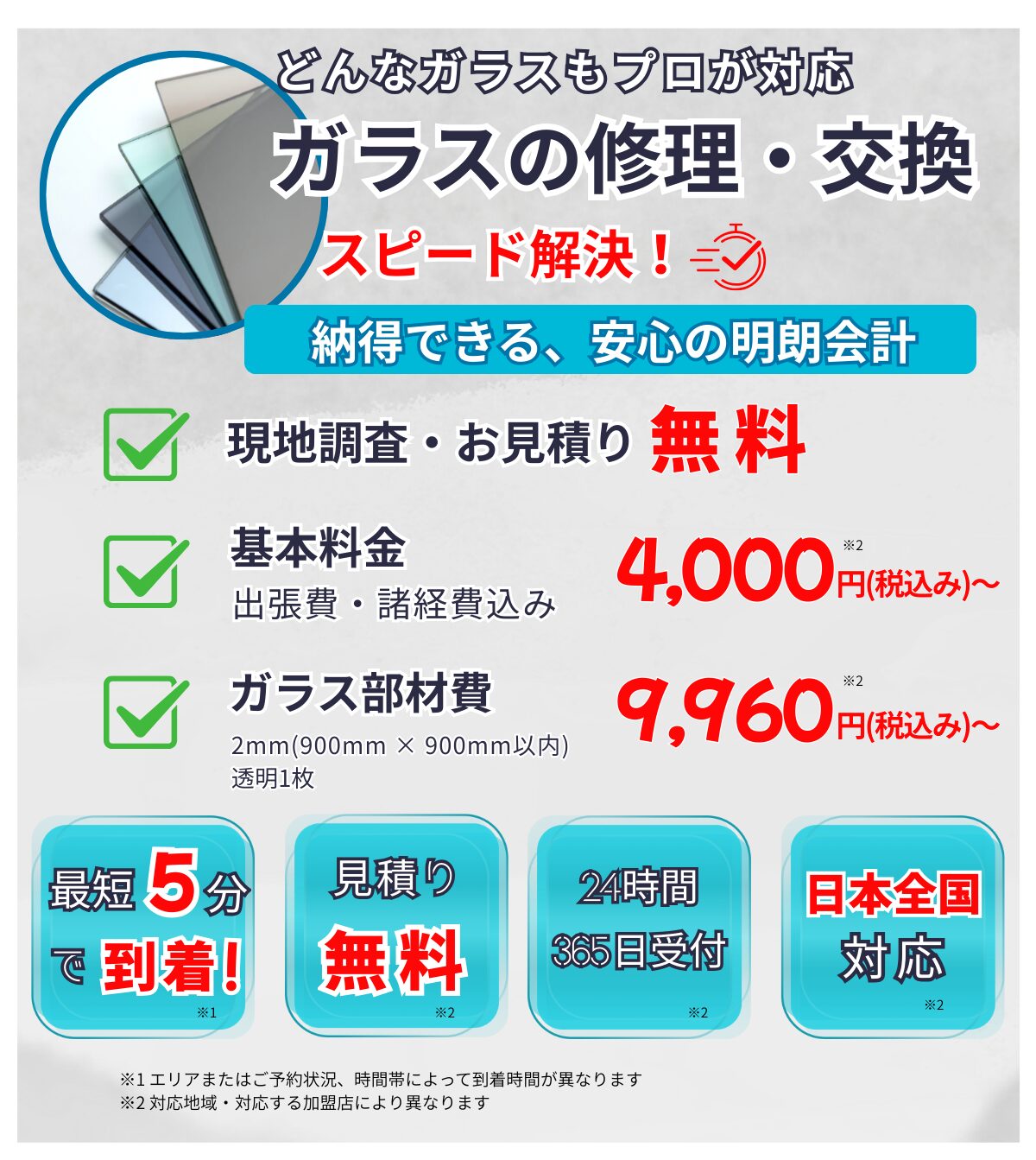

複層ガラスは、既存の単板ガラス用のサッシでは交換設置ができず、サッシごと交換が必要なケースがあるため、ガラスの修理・交換を専門とする業者に依頼しましょう。

交換に必要な費用は、出窓のサイズや複層ガラスの仕様によりますが、900mm×900mmの大きさで26,000円+税から依頼可能です。

【リフォーム②】二重窓・内窓を取り付ける

二重窓・内窓とは、今ある窓の内側にもうひとつ窓を付けたような仕様の窓のことです。

新しく窓を設置するためにはサッシを取り替えが必要な点に注意しましょう。

二重窓・内窓のメリット、デメリットは、次の通りです。

二重窓・内窓のメリット

・結露防止になる

・防音効果がある

・防犯対策にもなる

二重窓・内窓のデメリット

・掃除に手間がかかる

・開け閉めに手間がかかる

・高額な費用がかかる

窓のリフォーム業者に依頼すれば、工事の費用も合わせて4万円〜15万円+税程度でリフォーム可能です。

【リフォーム③】樹脂サッシに変更する

樹脂サッシとは、樹脂素材でできた断熱効果に優れたサッシのことで、一般的なアルミサッシと比べると熱を伝えにくいという特徴があります。

樹脂サッシのメリット、デメリットは以下の通りです。

樹脂サッシのメリット

・断熱性に優れている

・結露防止になる

・防音効果がある

樹脂サッシのデメリット

・設置できないケースがある

・高額な費用がかかる

樹脂サッシの交換をリフォーム業者に依頼すると、腰高窓で工事費用合わせて25万円〜60万円+税くらいの費用がかかります。

高額になる理由としては、はつり等の工程に手間がかかること、場所によっては足場を作る必要があることがあげられます。

詳しくは「樹脂サッシで後悔する4大ポイント!デメリットを把握して失敗を防ぐ」にて解説しています。

出窓の寒さ対策のリフォームには補助金を活用しよう!

窓リフォームで利用できる補助金制度

① 先進的窓リノベ2025事業

② 子育てエコホーム支援事業

費用が高額になりやすい出窓のリフォームに活用できる補助金制度は2種類あります。

先端的窓リノベ2025事業

先端的窓リノベ 2025事業とは、住宅の省エネ化を促進することを目的とした2023年から始まった補助金制度で、2025年度版が最新です。

・先端的窓リノベ 2025事業の詳細

| 補助金の対象者 | 対象となるリフォーム工事 | 上限金額 |

|---|---|---|

| ・窓リフォームをする住宅の所有者 ・「窓リノベ事業者」に依頼した工事であること |

・ガラス交換 ・内窓設置 ・外窓交換 ・ドア交換 |

一戸あたり最大200万円 |

「窓リノベ事業者」とは、住宅省エネ支援事業者に登録した事業者です。

リフォーム補助金の使い方から補助額が5万円以上である場合に利用できます。

子育てグリーン住宅支援事業

子育てグリーン住宅支援事業とは、省エネ性能の高い住宅の取得やリフォームを支援する事業のことです。

主な補助対象者は以下のとおりです。

- 一定の条件を満たすすべての世帯

- 子育て世帯:18歳未満の子どもがいる世帯

- 若年夫婦世帯:夫婦のいずれかが39歳以下

子育てグリーン住宅支援事業の事業者登録開始は例年1月中旬、申請時期は例年4月上旬です。

出窓の寒さ対策をしてくれるリフォーム業者を選ぶ7つのポイント

出窓の寒さ対策をしてくれるリフォーム業者を選ぶ7つのポイント

① 専門知識と実績が豊富である

② 地域の気候や環境を熟知している

③ 工事前の見積り提示をしてくれる

④ 目的に応じた製品を選んでくれる

⑤ 正確に採寸する

⑥ 丁寧に説明してくれる

⑦ メリットだけでなくデメリットも説明してくれる

高額な請求をする悪質な業者も存在するため、必ず事前の見積りを提示してもらい、相場より高い価格提示がされないかを確認しましょう。

出窓の寒さ対策のまとめ

このページのまとめ

・簡単にできる出窓の寒さ対策は7つある

・厳しい寒さには複層ガラスがおすすめ

・業者の選びにはポイントがある

出窓は部屋の中に寒い空気を取り入れやすいため、寒さ対策が必須です。

今回ご紹介した出窓の寒さ対策に有効な3種類のリフォームを選択肢に入れながら、ガラスの専門業者に一度相談してみましょう。